薪火相传,生生不息,是每个非遗传承人的历程,“干一行,爱一行”的匠心传承是孙云康的人生信条。7月13日,西南政法大学新闻传播学院“乡建青龙·融媒振乡村”暑期“三下乡”社会实践志愿服务队前往重庆丰都县青龙乡瓦屋山七里香茶厂,一起品味青龙茶,了解非遗手工制茶,感悟非遗技艺的传承之路。

瓦屋山的史,瓦屋山的茶

秀丽的瓦屋山上伫立着古朴的小屋,飘浮的香味萦绕在山间之中。瓦屋山七里香茶厂迄今已有五十四年历史,五十多年,茶厂依据消费市场的需求,手工制出各种茶,每种茶都有着自身独特的功效。红茶养颜养胃,白茶抗老抗衰,绿茶养生瘦身。

图片为青龙乡瓦屋山七里香茶厂(西南政法大学供稿)

瓦屋山生态环境优质,空气、土壤、气候都适宜茶树种植生长。茶叶的味道不仅受生长环境影响,更加受制作技艺的掌控。瓦屋山制茶的历史也可追溯到宋朝,最喜采摘的就是清明节前的茶叶,更加新鲜,炒制出来茶香味也更加浓郁。只需要到瓦屋山,品一杯青龙茶,就能在静谧中感受到茶的历史、茶的魅力。

图片为七里香茶厂的茶园 (西南政法大学供稿)

瓦屋山的茶,瓦屋山的人

孙云康与手工青龙茶的缘分得从他的父亲说起。孙云康的爷爷和父亲都是茶叶商,受父亲的影响,对茶叶制作工艺有极大的兴趣。孙云康15岁的时候进入青龙乡瓦屋山七里香茶厂做学徒,为了练好手工制茶技术,不断在各个地方学习不同的制茶技巧。在重庆永川学习当地出名的秀芽红茶,也就是条形茶品种的制茶工艺;在浙江学习碧螺春的制作。大大小小去过十几个茶厂进行学习不同茶叶品种的采摘、制作,以此来练就自己制茶的技术。孙云康说:“只有多动手,才能把茶做得香”。在这过程中也有遇到制茶技艺不熟练,火候掌握不佳,制作的茶叶泛苦等等困难。但经过不断地学习摸索,一点点细致化制茶手艺和持续不断地动手制作各种茶,最终练就手工制茶这门技艺。

图片为非遗青龙茶传统制作技艺传承人孙云康受邀接受采访(西南政法大学供稿)

手工制茶工艺流程包括采摘、萎凋、杀青、揉搓、定型、烘干。关于制茶流程有个说法“采摘熏叶是师傅,做茶是徒弟”,足以见得采摘作为后续茶叶制作流程第一步的重要性。采摘熏叶后摊开通风再进行萎凋,萎凋则是需要2个小时,用以炒茶的锅温度最高需要保持在250摄氏度,根据茶叶的干湿度调节温度把茶叶里面的水分烘干,最后再放到簸箕里摊开使其更加干燥。顶着200多度的高温炒茶,历时1个小时最终完成炒茶流程,这过程中的抛、揉、推、翻四道步骤不断重复,不断调整力度和揉搓时间,直至茶叶水分烘干。在炒茶这套流程中,两斤新鲜茶叶浓缩为半斤,浓缩后的茶叶缓缓飘散出茶香,沁人心脾的茶香传达出手工制茶的底蕴和韵味。

图片为孙云康在炒茶(西南政法大学供稿)

如今的孙云康已经70岁,茶厂到现在也饱经风霜。但是孙云康仍然坚定地守在青龙乡,守在瓦屋山,守在七里香茶厂。他将之前荒废的茶园茶厂的地用以种植茶树,自己拥有将近一百多亩的茶园,每到春季采茶季,就请人采茶。为了保证茶叶的质量和口感,就免不了赶工把新摘的茶叶炒制好,所以每年清明前采茶季是他和家人最忙的季节。

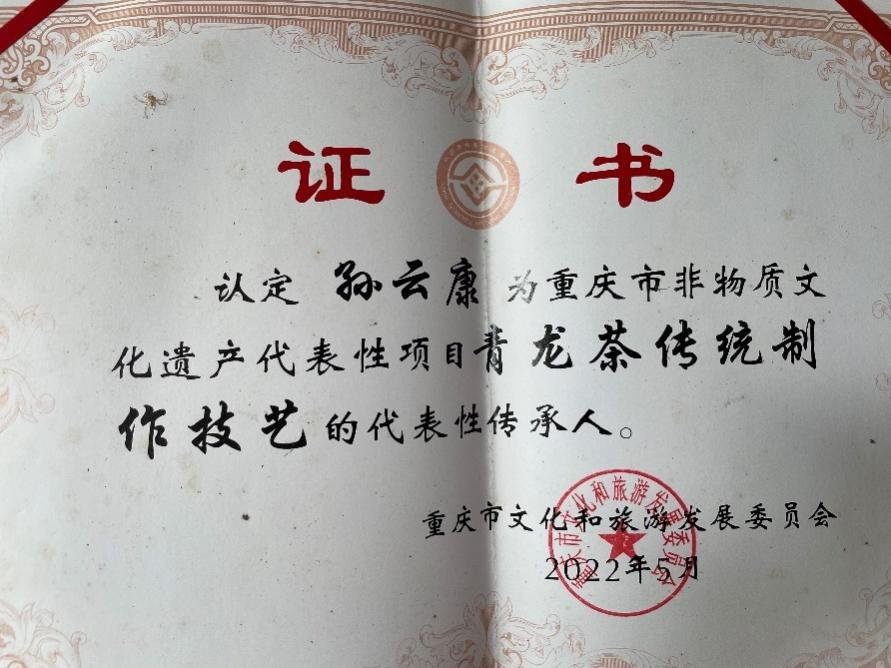

非遗技艺的情怀与传承

孙云康正是因为秉持着“干一行,爱一行”的态度,将自己所有的热情和精力都投入到手工制茶这个事业中,一直坚守在七里香,坚守在传统技艺的传承之路上。2022年5月,孙云康被认定为重庆市非物质文化遗产代表性项目青龙茶传统制作技艺的代表性传承人。他表示,未来将继续秉持热爱,继续坚持青龙茶传统制作技艺,为传统文化传承贡献自己的力量。

图片为非遗项目青龙茶传统制作技艺证书(西南政法大学供稿)

中华优秀传统文化在上下五千年的历史中涌现出许多的瑰宝,其中茶文化中的制茶技艺可谓深入人心。碧螺春、铁观音、大红袍这些赫赫有名的茶都彰显了中国历史底蕴的深厚,还有其中手工技艺中采摘、萎凋、杀青、揉搓、干燥这些流程也大有讲究,其中蕴含的不仅是茶的韵味,也蕴含了许多人生哲理,“好茶不怕细品”“待客茶为先”“茶为万病之药”都说明了茶在中华传统文化中的重要性。

图片为孙云康及其家人、友人和“乡建青龙·融媒振乡村”暑期“三下乡”社会实践团队合影(西南政法大学供稿)

习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调,中国文化源远流长,中华文明博大精深。只有全面深入了解中华文明的历史,才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,更有力地推进中国特色社会主义文化建设,建设中华民族现代文明。

(西南政法大学供稿)

文字:陈珍玲

图片:陶璐

评论

-

最新最热

行业资讯 -

订阅栏目

效率阅读 -

音频新闻

通勤最爱